大医院“看不上”、小医院“看不了”的毛病,在这里可以看!上海打造“不断层”的医疗体系

| 日期:2020-01-08 作者:李蓓 阅读量:4420 |

大医院看疑难杂症,社区医院看小毛小病。如果遇到不大不小、不上不下的毛病,去哪里看?

一个好的建议是,去区域性医疗中心。

上海市卫健委表示,从去年10月起,全市启动建设区域性医疗中心,目前已实现全市16个区全覆盖。这意味着,一些大医院“看不上”、小医院“看不了”的常见病、多发病,在区里可以解决,市民就医不会有“断层”。

区域性医疗中心看病行不行?有哪些特色?1月6日,记者实地踏访首批区域性医疗中心建设单位、浦东新区公利医院,一探究竟。

兜底硬指标:扛得下急救

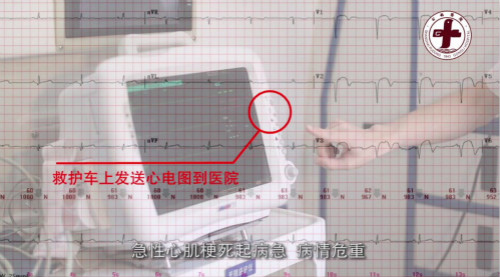

一辆疾驰而来的救护车停在公利医院急诊大门外,医护人员与急救人员进入“战斗”状态:急救人员把意识模糊、大汗淋漓的患者抬下车,将已在路途中完成的心电图交接到医生手上,“胸痛1小时无缓解,血压130/80。”已确诊急性心肌梗死的患者跳过送入急诊室的步骤,直接被推入导管室进行治疗。心内科主任陆纪德带领团队迅速“出击”:冠脉造影、球囊扩张、植入支架……从首次医疗接触到开通血管,历时仅40余分钟,患者便转危为安。

作为区域性医疗中心,能不能扛下急救是一个硬指标。公利医院是国家首批胸痛中心、房颤中心及市卒中中心。十年间,公利医院在“救心、救脑、救命”的急救队伍基础上,持续优化救治流程,并牵头周边洋泾、金桥等8家社区卫生服务中心、120急救中心,探索建立“卒中、创伤、胸痛、危重孕产妇、危重新生儿”五大急救中心,实现“患者未到、信息先到”的院前院内智能化信息衔接。如今,医院每年急诊量超过23万,年急救量1万以上,为覆盖的83万周边居民构建黄金60分钟急救圈。

托住“最后一公里”:精细服务常见病

年过七旬的李阿姨,近来一直左腰酸胀,检查后发现:输尿管已被结石堵死,尿液无法顺利排出。家人将阿姨送至公利医院后,最先等来的却不是常规辅助检查,而是一张问卷,上面列满了日常饮食、性格爱好、工作环境等等。“怎么做手术还要问生活习惯啊?”李阿姨有些不解。

原来,尿石症病情复杂,不同患者生活习性与代谢情况各异,治疗方法也会大相径庭。经精准评估后,泌尿外科医生在多种术式中定制了个性化手术及治疗方案,解除了困扰她多年的心结。

精准定位常见病多发病,形成完整全程医疗服务体系,公利医院已全面推行“首诊全程负责制”。

院长姜宁介绍,全周期的服务势必要花费更多时间、耐心和精力,这是区域性医疗中心与三甲医院的根本区别。迄今,公利医院已拥有42个学科,构建了较为全面、科学的学科体系,涵盖大多数常见病、多发病,有效缓解了周边居民看病“最后一公里”的问题。在一些常见病领域,医院临床优势相当突出,例如,消化内科在国内居领先地位,以胆胰疾病、胃肠疾病、消化内镜介入为特色,与浦东现有消化学科实现互补、相互促进;骨科主任杨铁毅还开创性在国内率先进行显微镜下脊柱手术,并带动全科室进行精细化骨科手术实践;疼痛科创立至今13年,年门诊量近8000人次,住院微创治疗近200例,为大量暂时不需要手术治疗的慢性疼痛患者解除了疾苦,提高了生活质量。

打通“信息孤岛”:区域内实现技术共享

作为区域性医疗中心,还要能区域内的社区医院实现同质化发展。

公利医院党委书记严建军介绍:医院与区域内五家社区卫生服务中心成立“金桥医联体”,实现区域医联体内影像、检验、病理、供应消毒、药学中心共享。数据为桥连接了医疗资源的“信息孤岛”,让先进医学理念深入社区每个角落。而今,公利医院影像中心连续七年远程PACS读片累计8万余人次,近三年为40万人次提供影像服务;检验、病理、供应消毒的共享也为“金桥医联体”内服务效率带来提升。

市卫健委相关负责人透露,上海将进一步建立健全支持医联体建设的绩效激励、考核评价等工作机制,形成市级医院、区域性医疗中心、社区卫生服务中心、康复、护理等医疗机构职责明晰、紧密合作的关系,促进医疗卫生资源整合和上下联动,从制度设计上真正破解患者看病难、看病烦。